「ふるさと納税って、なんだかばかばかしい」「実質2,000円なんて嘘で、結局損してるんじゃないの?」──。

多くの人が「お得だ」と話す一方で、あなたはこの制度に、そんな割り切れないモヤモヤを感じているのではないでしょうか。

手続きが面倒だったり、税金の仕組みがよく分からなかったりして、結局手を出せずにいる。あるいは、一度やってみたものの「本当にお得か怪しい」と感じてやめてしまった。そんな経験があるかもしれません。

この記事は、そんなあなたのための「答え合わせ」です。まず、あなたがふるさと納税を「ばかばかしい」と感じる理由を、具体的な5つの失敗パターンと共に解き明かします。その上で、多くの人がつまずく「税金のカラクリ」を世界一分かりやすく解説し、制度そのものに向けられる「むかつく」という感情の正体にも迫ります。

2025年10月からはふるさと納税をめぐるポイント付与の仕組みが大きく変わります。このタイミングでこの記事を最後まで読めば、モヤモヤは完全に晴れ、ふるさと納税が自分にとって本当に「お得」なのか、それとも「ばかばかしい」のかを、自信を持って判断できるようになるでしょう。

目次

【結論】ふるさと納税が「ばかばかしい」と感じるのには、明確な理由がある

あなたがふるさと納税を「ばかばかしい」と感じる、その感覚は決して間違っていません。むしろ、そう感じるのには明確な理由が存在します。

なぜなら、ふるさと納税は「仕組みを正しく理解し、自分の状況に合わせて正しく使わなければ、本当にお得にならない」制度だからです。

たとえば、自分の上限額を把握していなかったり、必要な手続きを忘れたりすれば、単に「高いお金で返礼品を買っただけ」という結果になり、損をしてしまいます。また、そもそも税金をほとんど納めていない方にとっては、恩恵が全くないケースもあります。

さらに、近年は返礼品競争の過熱を抑えるためのルール改定が続き、以前のようなポイントサイトでの高額なポイント付与がなくなるなど、「お得感」が薄れていると感じる場面も増えました。

つまり、あなたの「ばかばかしい」という感情は、制度の複雑さや、実際に損をしてしまうケースが存在するという事実から来る、至極まっとうな感覚なのです。この記事では、その感覚の正体を一つひとつ解き明かしていきます。

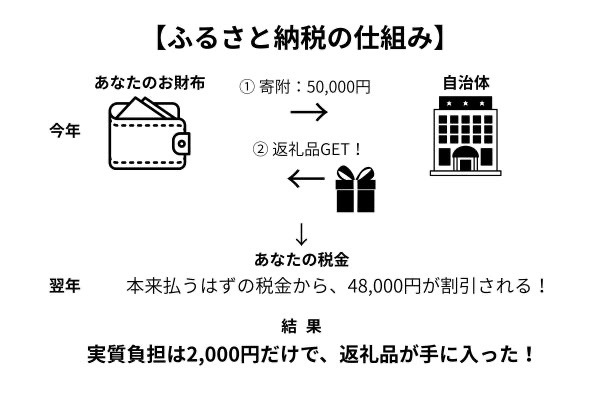

「実質負担2,000円は嘘」の真相|税金の仕組みを3ステップで解説

多くの人がふるさと納税を誤解する最大の原因が、この「税金の仕組み」です。しかし、ご安心ください。この章を読めば、なぜ2,000円で豪華な返礼品がもらえるのか、そのカラクリが完全に理解できます。

ステップ①:あなたは自治体に「寄附」をしている(前払い)

まず大前提として、ふるさと納税は「買い物」ではありません。 あなたが選んだ自治体に対して行う「寄附」です。そして、その寄附は、あなたが翌年納めるはずの税金の「前払い」という性格を持っています。

たとえば、あなたが12月に5万円をどこかの市に寄附したとします。この時点では、あなたの銀行口座からは5万円が引き落とされ、手元には返礼品が届きます。しかし、お金の面だけで見れば、ただ「5万円が出ていっただけ」の状態です。多くの人が「嘘だ」と感じるのは、この時点での感覚が強いからです。

ステップ②:寄附額-2000円が翌年の税金から「控除」される

ここが最も重要で、最も誤解されやすいポイントです。 ステップ①で寄附した金額のうち、2,000円を超える部分(この例では5万円 - 2,000円 = 48,000円)が、翌年にあなたが支払うはずだった住民税や所得税から差し引かれます(控除されます)。

重要なのは、「現金が48,000円戻ってくるわけではない」という点です。

たとえるなら、毎月1万円の水道料金を払っている人が、先に年間分として12万円を支払っておけば、翌年の請求が来なくなるのと同じです。手元の現金は増えませんが、本来出ていくはずだった支出がなくなるのです。ふるさと納税もこれと同じで、翌年の6月頃から住民税の請求額が月々安くなる、という形で効果が現れます。

ステップ③:結果的に、返礼品の価値がまるごと「得」になる

ステップ①と②を合わせると、最終的な損得勘定はこうなります。

- 支出:寄附額50,000円

- 税金の割引:翌年の税金が48,000円安くなる

- 実質的な負担:50,000円 - 48,000円 = 2,000円

つまり、あなたは実質2,000円の負担で、手元に残った返礼品(市場価格で数千円〜1万数千円相当)を丸ごと手に入れたことになるのです。これが「実質負担2,000円」のカラクリであり、「嘘」ではない理由です。

【診断】あなたがふるさと納税を「ばかばかしい」と感じる5つの失敗パターン

「制度の理屈は分かった。でも、それでも自分は損した気がする…」。そう感じる方は、以下のいずれかの失敗パターンに陥っている可能性が高いです。ご自身の経験と照らし合わせてみてください。

① 控除上限額を超えて寄附してしまった

最も多い失敗がこれです。 ふるさと納税で税金が控除される金額には、あなたの年収や家族構成によって「上限額」が決まっています。この上限額を超えて寄附した分は、控除の対象にならず、純粋な自己負担(ただの寄附)になってしまいます。例えば上限額が5万円の人が8万円寄附した場合、超えた3万円分は完全に持ち出しとなり、実質負担は2,000円 + 3万円 = 32,000円になってしまいます。

対策:寄附をする前に、必ず「さとふる」や「楽天ふるさと納税」などのポータルサイトにある「控除上限額シミュレーション」を使い、自分の上限額を把握しましょう。

② 確定申告・ワンストップ特例を忘れた/間違えた

ふるさと納税は、寄附して終わりではありません。税金控除のための手続きが必須です。 この手続きを忘れると、控除が一切受けられず、ただ高い値段で返礼品を買っただけの人になってしまいます。

特に会社員が使いやすい「ワンストップ特例制度」は、確定申告が不要で便利ですが、

- 寄附先の自治体が5つ以内であること

- 各自治体に、翌年1月10日必着で申請書と本人確認書類を送付すること といった条件があります。この条件を守れなかったり、申請を忘れたりすると、控除が受けられません(その場合は確定申告をすればOKです)。

③ そもそも所得が低く、控除される税金がない

この制度は「払うべき税金を前払いするもの」なので、そもそも払うべき税金が非常に少ない、あるいは非課税の方は、制度の恩恵を受けられません。 たとえば、扶養内で働くパートや、年金収入のみで住民税が非課税の人などがこれに該当します。自分が所得税や住民税をいくら納めているか分からない場合は、この制度を利用しても「ただの寄附」になってしまう可能性があるので注意が必要です。

④ 還元率の低い「お得感のない返礼品」を選んでしまった

「2,000円でこれがもらえる!」というお得感は、返礼品の価値(還元率)に大きく左右されます。 特に2023年10月のルール改定で、返礼品の調達費用や送料などを含めた経費を寄附額の5割以下に収める「5割ルール」が厳格化され、以前よりお得感が減ったと感じる人も増えています。

対策:お得感を最大化するには、お米やティッシュペーパー、肉といった日用品・食料品や、普段はなかなか手が出ない高級フルーツなど、市場価格が分かりやすく、還元率が高い傾向にある品を選ぶのがおすすめです。

⑤ 手続きの手間が、返礼品の価値に見合わないと感じる

これは金銭的な損得ではなく、時間的コストの問題です。

「自分の上限額を調べ、数ある返礼品の中から欲しいものを選び、個人情報を入力して申し込み、届いた申請書に記入して、本人確認書類をコピーして、封筒に入れて投函する……」。

この一連の手間が、得られるメリット(数千円〜1万円程度の返礼品)に見合わない、と感じる多忙な人にとっては、ふるさと納税は「ばかばかしい」という結論になることも、十分にあり得る客観的な事実です。

そもそも、ふるさと納税制度の何が「むかつく」のか?

ふるさと納税へのネガティブな感情には、個人的な損得勘定だけでなく、「むかつく」という言葉で表現されるような、制度そのものへの批判や疑問も含まれています。ここでは、その点にも踏み込んでみましょう。

最も大きな批判は「本来住んでいる自治体の税収が減ってしまう」という問題ではないでしょうか。あなたがふるさと納税をすると、控除された分の税金は、あなたが住んでいる市区町村に入らなくなります。都市部の自治体では、ふるさと納税によって数億円、数十億円単位の税収が流出しており、その結果、住民サービス(子育て、福祉、インフラ整備など)の低下につながるのではないかと懸念されています。

また、自治体間で寄附金を集めるための「過度な返礼品競争」も問題視されてきました。本来の「地方を応援する」という趣旨から外れ、単なる「お得な通販サイト」のようになっている現状に、不公平感や違和感を覚える人も少なくありません。

一方で、この制度が多くの人に支持される理由もあります。人口減少や高齢化に悩む地方の自治体にとって、ふるさと納税は貴重な財源であり、地場産業のアピールや、観光客誘致のきっかけにもなっています。また、寄附金の「使い道」(子育て支援、環境保護など)を寄附者自身が指定できる点も、税金への意識を高める上で大きな意義があると言えるでしょう。

【2025年版】それでも9割の人が「お得」と答える理由と賢い活用術

失敗パターンや制度の問題点を理解した上で、それでもなお多くの人が「お得だ」と感じ、利用し続けるのはなぜでしょうか。それは、デメリットを上回るメリットを享受するための「賢い活用術」が存在するからです。

① 食費や日用品費を確実に節約できる返礼品を選ぶ

ふるさと納税を「贅沢品を手に入れるイベント」ではなく、「家計の支出を直接的に減らす節約術」として活用する視点も重要です。 普段スーパーで必ず購入するお米、肉、トイレットペーパー、ビールなどを返礼品で受け取れば、その分の支出が丸々浮くことになります。これにより、家計全体で見た可処分所得を確実に増やすことができます。

② 確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」を使いこなす

「確定申告が面倒」という、ふるさと納税の最大のハードルは、この制度で解決できます。 前述の通り、確定申告の必要がない会社員の方で、年間の寄附先が5自治体以内であれば、申請書と本人確認書類を郵送するだけで手続きが完了します。各ポータルサイトでは、アプリで簡単に申請書を作成できたり、封筒や切手すら不要なサービスも登場しており、手続きは年々簡便になっています。

このほかにも、これまではポイント還元との組み合わせる方法がありました。

たとえば、「楽天ふるさと納税」なら、楽天スーパーセールや「お買い物マラソン」の買いまわり対象になり、SPU(スーパーポイントアッププログラム)と合わせると10%以上のポイント還元も可能、という方法です。

しかし、2025年10月から、ふるさと納税ポータルサイトではポイントが付与されなくなるため、この方法は使えなくなりました。

まとめ:「ばかばかしい」と感じるか「お得」になるかは、あなた次第

ここまで、ふるさと納税が「ばかばかしい」と感じる理由と、その背景にある仕組み、そして賢い活用術までを解説してきました。

結論として、ふるさと納税は、仕組みを正しく理解し、自分の上限額の範囲内で、賢く活用すれば、税金を納めているほぼ全ての人にとって「お得」な制度であることは間違いありません。

あなたが「ばかばかしい」と感じるか、「お得」になるかの分かれ道は、結局のところあなた自身の行動次第です。

もしあなたが、

- 年収200万円以上で、所得税・住民税を納めており、

- これから紹介する3つの簡単なステップを守れる

のであれば、この制度をやらない理由はありません。

【お得になるための3ステップ】

- まず、ポータルサイトで自分の「控除上限額」を調べる。

- その上限額の範囲内で、欲しい返礼品を選んで寄附する。

- 忘れずに「ワンストップ特例申請」か「確定申告」の手続きをする。

「実質2,000円は嘘かも」「なんだか面倒くさそう」と感じて何もしなければ、あなたはただ税金を納めるだけです。しかし、今日この記事を読んで少しでも仕組みが理解できたなら、ぜひ一歩踏み出してみてください。その行動が、数千円、数万円という具体的な「お得」になって、あなたの元に返ってくるのです。

>>【無料eBook】30代で知りたかった「お金」の極意 後悔しない8つのポイント

【オススメ記事】

・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは

・独身男性の老後の生活費は?「一生ひとり」ならお金の準備はお早めに!

・時には遊び心も!テーマ型投資について

・ポートフォリオを最適化!生命保険がいらない理由とは

・お金はありすぎてもダメ!?「限界効用の逓減」に見る幸せな億万長者の条件