今、急激に空き家が増えているのをご存知でしょうか。自宅を持つ高齢者が介護施設に入居したり、子ども宅に転居したりすることで、その家が空き家になってしまいます。また核家族化が進んだことで、親と別々に暮らす子どもが増え、親の死後に実家が空き家となるケースも増えています。

こうした空き家が増え続ける実態を国も問題視し調査しています。総務省が発表している「住宅・土地統計調査」を見ると、日本の住宅の住宅事情と、居住する世帯の居住状況や世帯の保有する土地などの実態が把握できます。

そこで本稿では、この調査の最新データ(2023年)をもとに、「空き家」の現状と「空き家」のリスクやそれにまつわる相続の対策について解説します。

目次

「空き家」の現状

国による「土地統計調査」は5年ごとに行われます。最新版となるのが2023年(令和5年)になりますので、その最新データをもとにどのような状況なのかを見ていきましょう。

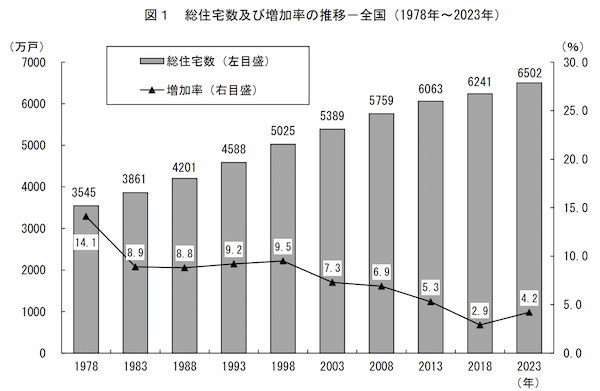

総務省統計局が発表した「令和5年住宅・土地統計調査」によると、2023年10月1日現在における日本の総住宅数は6,502万700戸となっており、前回の調査(2018年)に比べて261万3,700戸増加しています。1988年が4,200万7,000戸ですから、2023年までの35年間で約3,500万戸の増加となっています。

(引用:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査)

(引用:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査)

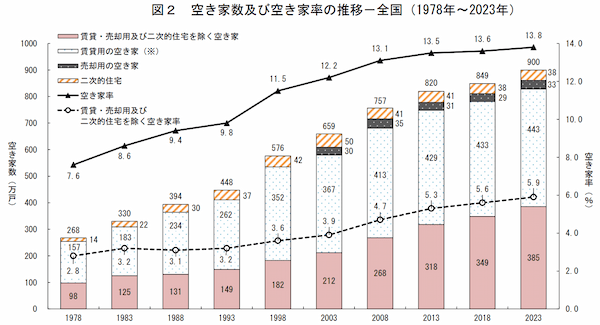

これに対し、居住世帯の無い住宅のうち、すなわち「空き家」の数は900万戸となっており、前回調査(2018年)と比べ5年で約50万戸も増加しています。35年前の1988年と比較すると約500万戸増加しており、大幅に「空き家」が増えていることがわかります。

(引用:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査)

(引用:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査)

この結果、総住宅数に占める空き家の割合、いわゆる空き家率については13.6%と過去最高で、実に日本の住宅における7戸に1戸が「空き家」となっている現状が見て取れます。

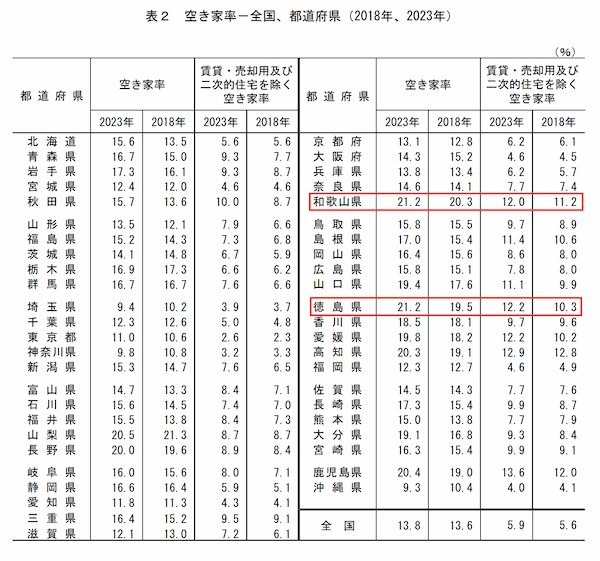

都道県別の空き家の数

空き家の数は都道府県によって大きく異なります。

都会から地方に離れるほど空き家率は高くなり、和歌山県と徳島県が空き家率が21.1%と最も高いです。

(引用:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査)

(引用:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査)

利用可能な「空き家」

国土交通省の資料「空き家の現状と論点(2022年)」によると、「簡易な手入れにより活用可能な空き家(共同住宅・戸建て・長屋建全て)」の数は約50万戸程度です。

「空き家」全体の数が900万戸ですから、利用可能な空き家は約5%と、非常にきびしい数値になっていることがわかります。

「空き家」にはどのようなリスクがあるのか?

国土交通省の資料「空き家の現状と課題」によると、管理が行き届いていない「空き家」によって生じる地域および社会的な問題として、以下が想定されています。

| 防災性の低下 | 倒壊、崩壊、屋根や外壁の落下および火災発生の恐れ |

|---|---|

| 防犯性の低下 | 犯罪の誘発 |

| ごみの不法投棄 | - |

| 衛生の悪化、悪臭の発生 | 蚊・ハエ・ネズミ・野良猫の発生および集中 |

| 風景、景観の悪化 | - |

| その他 | 樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散 等 |

家は人が住まなくなると急速に劣化するといわれています。古い家ならなおさらでしょう。空き家になった家が傷み倒壊する可能性が出てきては周辺地域の住人に迷惑をかけてしまいます。

また空き家に勝手に人が出入りし、そこで犯罪が起こることも十分に考えられます。劣化やごみの不法投棄による衛生環境の悪化、景観の悪化も周辺の住人に大きな迷惑をかけることになるでしょう。

所有者にもリスクがある

空き家を放置し続けると、所有者には以下のリスクが想定できます。

無過失責任

建物の所有者は、その所有する建物が崩壊もしくは一部損壊したことにより、他人がケガをしたり、最悪のケースとして亡くなった場合は、所有者に過失が認められなくても損害賠償義務を負うこととなります。

損害賠償となった場合には、ケガの程度にもよりますが大きなケガならば数千万円、亡くなった場合には数億円かかると予想されています。

周辺住人とのトラブル

倒壊しそうな空き家、不衛生な空き家が近所にあるとなっては、周辺に住む人は不安でしょうし愉快なものではありません。そうした現状を憂いでいる周辺住人とトラブルになることは十分に予想できます。

維持管理コスト

空き家によっては、老朽化による腐敗や破損などにより放置していては危険であることから維持費がかかる場合があります。

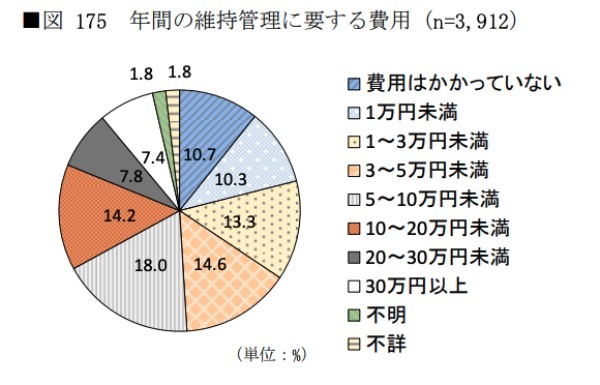

国土交通省の「令和元年空き家所有者実態調査」によると、「空き家」の所有者に対する年間の維持管理コストについて、「費用はかかってない」が10.7%、不明・不詳が1.8%です。これ以外の合計が85.7%ですから、空き家を所有する8割以上の人が維持管理費用を支払っていることがわかります。

| 費用はかかっていない | 10.7% |

|---|---|

| 1万円未満 | 10.3% |

| 1~3万円未満 | 13.3% |

| 3~5万円未満 | 14.6% |

| 5~10万円未満 | 18.0% |

| 10~20万円未満 | 14.2% |

| 20~30万円未満 | 7.8% |

| 30万円以上 | 7.4% |

| 不明 | 1.8% |

| 不詳 | 1.8% |

特筆すべきは、10万円以上のコストがかかっている割合は全体の29.4%、20万円以上かかっている割合は15.2%となっており、これはかなり大きな出費といえます。

固定資産税などの税負担

空き家であっても固定資産税と都市計画税が課税されます。これらは地方税に位置し、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されるものです。

東京都を例に見ていきましょう。東京都の固定資産税の税率は、

・土地部分:課税標準額×1.4%

・建物部分:課税台帳に登録されている価格×1.4%

であり、さらに以下で計算された都市計画税も合わせて納付する必要があります。

・土地部分:課税標準額×0.3%

【小規模住宅用地の場合(23区内)】

課税標準額×0.3%-都税条例による軽減額

・建物部分:課税台帳に登録されている価格×0.3%

※税率は東京23区のものです。

ただし、固定資産税の負担軽減(住宅用地の軽減特例)が用意されており、200㎡までの部分については1/6、200㎡を超える部分については1/3まで固定資産税が減額されます。

都市計画税についても同様に200㎡までの部分については1/3、200㎡を超える部分については2/3にまで減額されます。

【住宅用地の軽減特例】

| 区分 | 小規模住宅地用 (200㎡以下の部分) | 一般住宅用地 (200㎡を超える部分) |

|---|---|---|

| 固定資産税 | 価格×6分の1 | 価格×3分の1 |

| 都市計画税 | 価格×3分の1 | 価格×3分の2 |

ただし、固定資産税と都市計画税の税率については、全国一律ではなく自治体によって異なります。正確な税率については、お住いの自治体のホームページにて確認することをおすすめします。

日本の「空き家」に対する法律および制度

今後の「空き家」対策を考えるうえで、現在の「空き家」に対する法律および制度の内容を理解しておくことも大切です。

「特定空家等」の指定

管理が行き届いていない空き家については、周りに危険がおよぶ可能性がある一方、個人の所有物であることから行政側としても関与できないという実態が問題視されていました。

しかし、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家対策法)」により、行政が空き家問題の解決に取り組むことが可能となったことは注目すべきといえます。

この法律により、行政側は崩壊の恐れや法律上問題のある管理不全の空き家について、「特定空家等」に指定し、さらに必要に応じて、「撤去、修繕、立木材の伐採等措置の助言、指導、勧告、または命令を行うことができる」とされています。

・行政代執行によって強制撤去(解体)が可能に

そして、所有者側がそれに対応しない場合は、強制的な撤去作業である行政代執行による強制撤去(解体)を行うことが可能となり、代執行に要した撤去費用については、所有者が負担することになります。

・固定資産税が最大6倍

また、「特定空家等」に指定され勧告を受けると、固定資産税の負担軽減(住宅用地の軽減特例)の対象から除外され、固定資産税が最大6倍となる可能性があります。

空き家の所有者は自身の不動産が「特定空家等」に指定されないよう、その管理を怠らないことに努める必要があります。

住宅セーフティネット制度

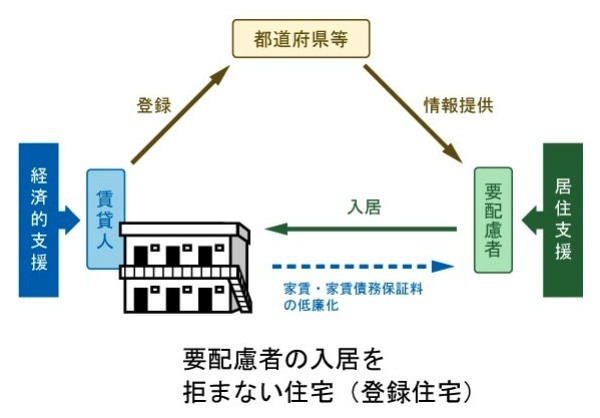

こうした空き家問題を解決するための対策を国は取り始めています。その対策の一つが「住宅セーフティネット制度」です。

現在、日本には住宅の確保が必要な「要配慮者」が一定数存在します。具体的には、高齢者や低所得者、さらには被災者などが要配慮者に該当します。公営住宅に住めればいいのですが、大幅な増設が見込めないのが現状です。

そうした住まいに困っている方々の支援として、空き家を利用していただければ有効活用できるのではないかというコンセプトのもと始まったのが「住宅セーフティネット制度」です。

2017年10月から始まったこの制度は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅を登録し、都道府県などが住宅確保要配慮者に対して情報提供する仕組みとなっています。

さらに、登録した住宅に対しては改修を支援し、入居者に対しても家賃補助などの経済的支援も行っています。

また、賃貸住宅への入居にかかわる情報提供や相談、見守りなどの生活支援もこの制度の柱の一つとなっており、都道府県が居住支援活動を行うNPO法人などを居住支援法人として指定できることになっています。

以下のサイトより住宅の検索・閲覧・登録が可能です。

セーフティネット住宅情報システム

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

実家の空き家の問題が浮き彫りに

冒頭で述べたように、全国の「空き家」の数は増加の一途をたどっています。また、周辺の生活環境への影響が社会問題になりつつあります。最近の傾向として、子どもが独立して家を購入し、親の亡き後に実家が空き家になるというケースが目立っています。

これも空き家が増える原因として、近年注目されている現象です。このような問題対策の一環として、2016年度税制改正において、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が創設されたことは注目すべきといえるでしょう。

「空き家」の売却に関する特例

親の家を相続したものの、そこに住む予定はないという場合であれば、その「空き家」を売却するという方法があります。そして売却した際には譲渡所得の「特例控除」を受けることができます。

この特例は、相続した空き家とその敷地を売却したときに生じる譲渡益について、3,000万円まで所得税および住民税が控除されるというものです。適用された際の譲渡所得の計算については、以下のとおりとなります。

譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用(取り壊し費用など)− 特別控除3,000万円

なお、取得費が不明の場合は、譲渡価格の5%で計算されます。

特例の適用要件とは?

主な適用要件については、以下のとおりです。

・ 被相続人が一人で暮らしていた家であること

・ 区分所有登記がなされていないこと(戸建物件であること)

・ その家屋が1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと

・ その家屋を耐震リフォームするか、更地にして譲渡すること

・ 売却価格が1億円以下であること、

・ 亡くなった日から3年後の12月31日までに売却すること

・ 家屋自体が空き家であったことを、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」によって証明すること

特例を利用する際の注意点

上の適用要件を満たしたとしても、以下のケースに当てはまる場合は特例が適用されない、もしくは適用されない可能性が高くなるので注意が必要です。

・ 賃貸併用住宅となっており、賃貸部分に賃借人が居住しているケース

・ 区分所有の二世帯住宅となっているケース

・ 譲渡した相手が配偶者および直系血族、生計を共にする親族、もしくはそれらの人が株主の会社であるケース

そのほかに考えられる対策

相続した「空き家」の売却に抵抗がある場合は、賃貸することで維持管理コストを賄い、収益物件化することも選択肢の一つでしょう。

その際には、「空き家」の有効活用を後押しする観点から国土交通省が支援している「全国版空き家・空き地バンク」を利用して賃貸する方法もあります。

以下のサイトに空き家バンクのリンク集がありますので必要の際にはぜひご活用ください。

国土交通省 空き家・空き地バンク総合情報ページ

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000131.html

また、そうした空き家問題の相続に関するセミナーなども開催されているので、機会があれば参加してもいいしょう。

センチュリー21レイシャス主催 相続対策セミナー

https://reicious.co.jp/estate/

空き家になる前に家族で話し合っておこう

高齢化が進んだ現代では、親の死などで「空き家」の管理が必要になる頃には、自分自身もリタイアし、年金が主たる収入源となっているケースも多い傾向です。そうなると「空き家」の維持管理などについては資金面でも大きな負担となることでしょう。

親の家が将来「空き家」になる可能性がある場合は、親が在命中にその対策について、兄・姉・弟・妹といった家族と事前によく話し合っておきましょう。

その際には、被相続人である親の意見をくみ取り、家の立地なども考慮に入れながら、親や自分たちにとってどれが最善な方法なのかを考えることが大切です。

【オススメ記事】

・お金だけで幸せになれる?老後に必要なものを考える

・ビジネススキルに効果を発揮「マインドフルネス」について

・知っておきたい額面と手取りの基本

・進む働き方の多様化!「エンプロイアビリティ」とは

・増加する早期退職に備えて! 40代・50代の転職と「成功」に必要なこと